《天赐的声音》第四期后节目定位转向娱乐化,张靓颖演唱网络神曲 DJ 版引发对其突破与背叛的争议,职业歌手与下沉市场矛盾凸显,节目质量走低,呼吁职业歌手坚守专业、节目回归音乐本质 。

在综艺节目的多元格局中,《天赐的声音》曾以专业音乐碰撞为亮点,吸引众多乐迷关注。然而,节目发展至今,尤其是第四期完成公演后,其走向引发了广泛的争议与担忧。节目逐渐偏离专业化轨道,朝着职业歌手与网红争流量的方向演变,音乐审美与专业表达面临严峻挑战。

张靓颖《九万字》:突破还是背叛?

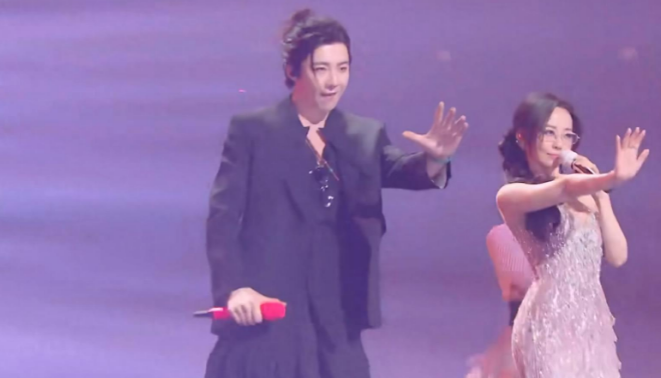

在本期节目中,张靓颖与刘宇宁合作演绎《九万字》DJ 版,这一选择宛如一颗巨石投入平静湖面,激起千层浪。《九万字》本是网络神曲,其作曲与作词在专业层面较难有高评价,用“网络神曲”四字形容恰如其分。

这背后反映出市场两种截然不同的审美取向。下沉市场追求娱乐化,以刘宇宁为代表的歌手凭借流量化路线收获大量粉丝,《九万字》这类歌曲对他们而言,是满足短暂娱乐需求的“3分钟奶头乐”,是他们熟悉并热爱的音乐风格。而职业市场则侧重于音乐的艺术化,经典作品蕴含深厚的情感与内涵,能够跨越时间,引发听众的人生感悟与情愫共鸣,张靓颖曾是职业市场的佼佼者。

张靓颖从职业市场的崛起,到此次在节目中演唱网络神曲 DJ 版,看似是一次转变。她配合刘宇宁主导的编曲,改变了以往的古风唱法。从刘宇宁的角度,以流量为导向的演唱逻辑在市场中能快速获取收益,吸引大量下沉市场听众。然而,站在张靓颖的角度,问题就不那么简单了。她原本积累了大量高认知、高学历、音乐审美门槛高的粉丝,这些粉丝随着年龄增长,对音乐精神层面有着更高追求。DJ 版《九万字》聒噪的鼓点,使他们无法沉浸思考,音乐品味如同嚼蜡。

当张靓颖在台上表演时,一些从 2005 年、2007 年就开始支持她的观众内心充满抗拒。这种抗拒不仅源于音乐风格的突然转变,更源于对其音乐审美发展方向的不满。张靓颖的这种选择可能导致粉丝进一步流失,这对她而言,究竟是突破自我,探索新的音乐边界,还是对专业音乐的一次背叛,值得我们深思。

职业歌手与下沉市场的矛盾

张靓颖和谭维维等职业顶级华语歌手,承载着众多粉丝的音乐理想。她们在职业市场中积累了深厚的音乐素养与人气,粉丝对她们寄予厚望,期待她们带来高质量的音乐作品。然而,当下她们却朝着下沉市场、娱乐逻辑转变。对于张靓颖等职业歌手来说,她们不应单纯以娱乐化逻辑表达音乐,因为这与她们的职业定位不符。

职业歌手的影响力巨大,其音乐选择不仅仅关乎个人发展,还对市场导向产生重要影响。若职业歌手都热衷于翻唱网络神曲,以低质量作品取悦网络,追求流量,那么市场上高质量、高沉淀的优秀内容作品将愈发稀缺。这会导致音乐市场审美污染,即时性的行乐主义盛行,阻碍音乐艺术化发展。

音乐需要承载情感与内涵,给予听众精神慰藉与思考。而 DJ 版《九万字》等作品,缺乏审美认知上的拓展,无法满足听众的长期音乐倾听意愿。张靓颖等歌手若遗忘自身受众,就容易走向泯然众人之路,这对职业歌手自身发展以及整个音乐市场生态都极为不利。

《天赐的声音》:娱乐化与专业化的抉择

《天赐的声音》节目目前的定位转变令人失望。观众原本冲着张靓颖、谭维维等高质量水准歌手,期待欣赏到专业音乐内容与高审美素养的作品。然而,节目却不断端上低劣的网络音乐作品,编曲缺乏细致化,和音设计与艺术情感张力不足,完全以低质量的下沉市场逻辑取悦网络流量。

近年来,刘宇宁等演员 + 歌手凭借娱乐化属性在市场中占据一席之地,这表明华语音乐娱乐化趋势愈发明显,艺术化元素逐渐减少。刘宇宁以音乐娱乐化获取流量的市场定位无可厚非,但职业歌手若盲目跟风,将专业舞台变成娱乐化、综艺化的秀场,无疑偏离了音乐的本质发展轨道。

《天赐的声音》作为一档音乐节目,本应在专业音乐内容输出与娱乐化表达之间找到平衡。然而,当前节目定位过度倾向于娱乐化,忽略了音乐的专业性与艺术性。这不仅使节目质量持续走低,也让观众对专业歌手的期待落空。

未来展望:回归专业与多元发展

对于张靓颖等歌手而言,未来应重新审视自身定位。在探索新音乐风格的同时,不应忘却专业音乐的基础与粉丝的期待。她们可以适度尝试不同风格,但前提是要保持音乐作品的质量与艺术价值,维护职业歌手的专业形象,为听众提供有深度、有内涵的音乐作品。

《天赐的声音》节目制作方也需反思定位。音乐节目应以专业的音乐内容为核心,通过多元化的节目形式和编排,展现音乐的艺术魅力与深度,引导音乐市场健康发展。在吸引流量的同时,不能忽视专业音乐人才的培养与音乐文化的传承。

音乐市场的发展需要专业与娱乐的平衡。职业歌手要坚守专业底线,节目制作方要强化专业责任,唯有如此,华语音乐才能在娱乐化的浪潮中,坚守艺术化的初心,实现持续、健康的发展。希望未来,张靓颖等歌手以及《天赐的声音》等节目,能做出积极的改变,为大家带来更多优秀的音乐作品与视听盛宴,重新赢得观众的信任与支持。