河南济源黄河河床因枯水期水流冲刷形成精美沙画,这一自然奇观既是黄河水文地质演变的生动呈现、生态改善的意外馈赠,又承载着古今治水智慧与文化传承,当地通过科学保护与创新利用,让“大地沙画”成为人与自然和谐共生的鲜活见证。

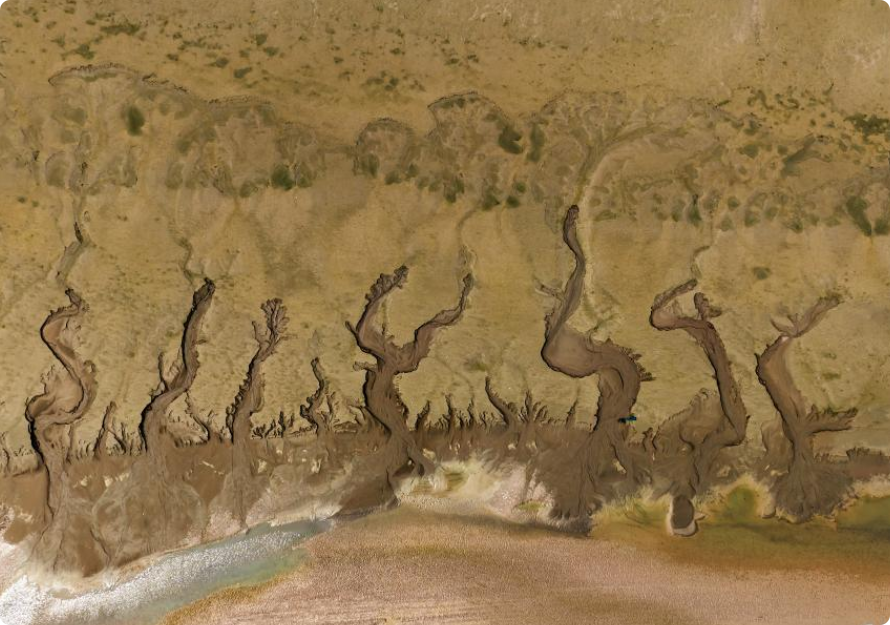

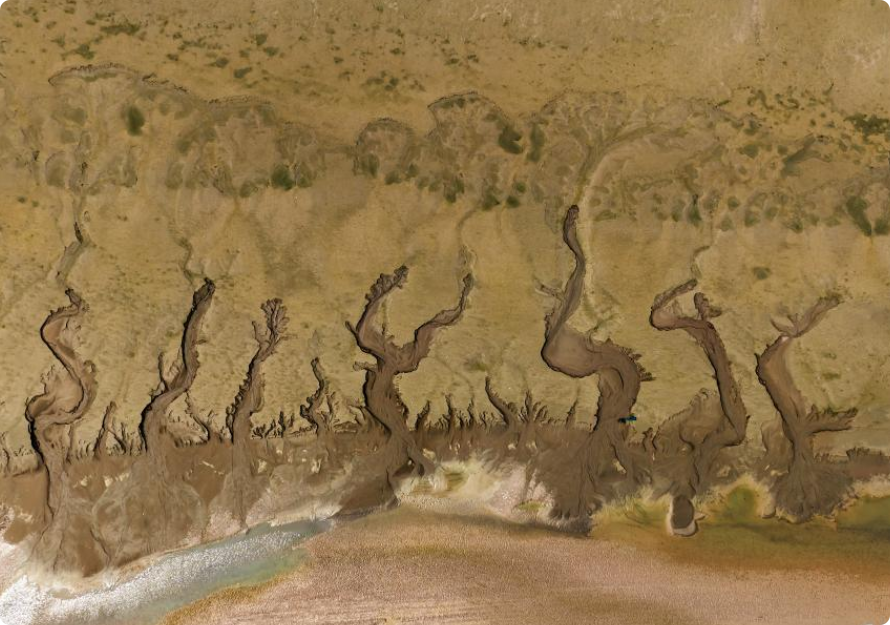

初春的豫西北,黄河济源段褪去了冬季的凌汛汹涌,裸露的河床上演着令人惊叹的自然奇观:绵延数公里的沙质河床被水流冲刷出精美的几何纹路,螺旋状、涟漪状、羽毛状的图案如同巨幅沙画铺展在大地上。这幅由黄河水亲手绘制的"大地艺术",在无人机镜头下呈现出震撼的视觉效果,迅速引发地质学者、艺术家和游客的关注。

一、沙画成因:黄河水文与地质演变的"天然实验室"

"这不是普通的河床沉积,而是黄河水文动力学的立体教科书。"黄河水利科学研究院研究员李振华指着沙画中的同心圆纹路解释,"这些图案是枯水期水流涡旋与泥沙颗粒共同作用的结果——主河道水流携带粗砂形成放射状沟槽,而支流回旋处则沉积细沙,最终形成类似年轮的同心结构。"

更令人称奇的是沙画中的**"黄河密码"**:某些波纹走向与地下岩层裂隙高度吻合,揭示了黄河改道的历史轨迹;而特定区域的沙粒分选现象,则记录着去年汛期洪峰的水流动力学数据。河南省地质调查院已在此设立观测站,通过高精度激光扫描和光谱分析,试图破译这些自然密码。

二、从"灾害印记"到"美学符号":黄河治理的生态启示

在老一辈济源人记忆里,裸露的黄河河床曾是生态恶化的标志。上世纪90年代,这里还是水土流失的重灾区,每逢枯水期,裸露的河床尘土飞扬。如今,随着小浪底水库调水调沙工程的实施,黄河含沙量下降60%,河床得以周期性裸露,这些沙画恰是生态改善的意外馈赠。

艺术院校的师生们率先发现了其中的美学价值。去年起,河南大学美术学院在此设立写生基地,学生们用矿物颜料临摹沙画纹路,创作出《黄河纹章》系列作品。"这些自然形成的图案蕴含着东方美学中的'留白'意境。"指导教师王雪说。更有人提议将沙画图案数字化,开发成黄河主题文创产品。

三、沙画保护与利用的"济源方案"

面对突如其来的关注,济源市采取了一系列保护措施:划定临时保护区禁止车辆碾压,在观景台安装雾化降温装置防止风蚀,甚至尝试用3D打印技术复制典型纹样用于科普展示。但最核心的保护理念是"最小干预"——正如市委书记张战伟所说:"我们要做的不是打造人造景观,而是守护黄河留给我们的自然杰作。"

这种保护思路催生了独特的"沙画旅游"模式:游客只能沿木栈道观赏,通过电子导览系统了解不同图案的形成机理;夜间则用投影技术在沙画上叠加AR解说,让游客在星空下感受"大地艺术"的神奇。今年清明假期,这个新晋网红打卡地已接待游客逾万人次。

四、沙画背后的文明密码:从仰韶文化到现代治水

考古学家在附近发现了距今5000年的仰韶文化遗址,其中陶器纹饰与沙画图案存在惊人的相似性。"这或许不是巧合。"郑州大学历史学院教授李明认为,"先民们可能从黄河河床的自然纹路中获取艺术灵感,这种'师法自然'的智慧延续至今——现代治水工程中的'生态调度'理念,本质上正是对黄河自然规律的尊重。"

这种跨越时空的联系,在济源黄河岸边形成了独特的文化景观:上游是始建于唐代的盘古寺,中游是现代治水工程小浪底,下游则是这些天然沙画。它们共同诉说着中华民族与黄河相依共生的历史。

结语:

当夕阳为沙画镀上金边,济源黄河岸边呈现出震撼人心的画面:自然之力雕刻的艺术杰作、人类智慧创造的治水奇迹、五千年文明沉淀的文化符号在此完美交融。这幅动态变化的"大地沙画"提醒我们:真正的生态文明,不在于征服自然,而在于读懂自然的语言,并与之和谐共处。