尼泊尔"一妻多夫制"的生存悖论:在土地经济枷锁与现代人权觉醒的撕扯中,喜马拉雅女性正从家族粘合剂蜕变为变革催化剂。

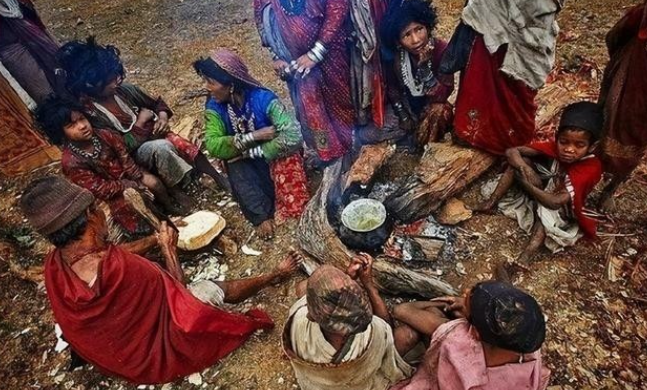

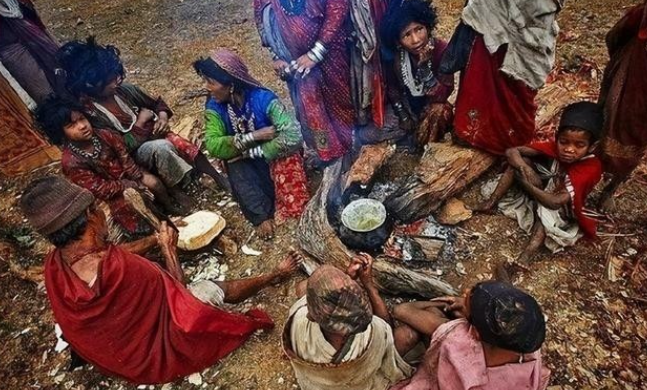

在喜马拉雅山脉南麓的谢尔巴村落里,32岁的拉姆跪在海拔3800米的青稞田间,手指因常年劳作已弯曲变形。她同时是三个男人的妻子、七个孩子的母亲、两位老人的照料者——这是尼泊尔"一妻多夫制"下女性生存状态的残酷缩影。2025年联合国妇女署发布的调查报告显示,这种盛行于尼泊尔北部山区的古老婚俗,正在现代化浪潮中经历着痛苦的转型,而身处其中的女性,既是传统的囚徒,也是变革的先锋。

一、土地经济学下的婚姻制度

"一妻多夫制"(Polyandry)的存续根基实则是严酷的生存算术:

资源约束公式:

- 人均耕地面积:0.12公顷(不足联合国警戒线1/3)

- 分家成本:土地分割使家庭收入下降62%

- 彩礼支出:单次婚姻消耗8-10年家庭储蓄

制度效益:

- 避免兄弟分家保持5.6公顷土地完整

- 节省2次婚姻带来的彩礼支出

- 劳动力协作效率提升35%

这种制度在道拉吉里峰地区的藏族村落尤为普遍。人类学家发现,实行"一妻多夫"的家庭,其抗风险能力是核心家庭的2.3倍。但随着公路贯通,新一代更愿外出打工,传统婚俗的经济基础正在瓦解。

二、时间囚笼中的女性

拉姆的日常时间表揭示了制度性压迫:

24小时分解:

- 03:30 起床磨青稞

- 05:00 为长子丈夫准备进山物资

- 07:00 送次子丈夫的孩子上学

- 09:00 田间劳作(6小时)

- 15:00 照料幼子丈夫生病的父亲

- 18:00 制作全家晚餐

- 22:00 按轮值表与某位丈夫同寝

尼泊尔妇女发展局的监测显示,这类女性日均劳作18.7小时,平均寿命仅54.3岁,比全国女性均值低9.2岁。更残酷的是,她们每年需经历2-3次高危妊娠,孕产妇死亡率达1.2%。

三、隐秘的情感政治

婚姻内部存在精密的权力结构:

性资源分配:

- 轮值制:严格按丈夫长幼顺序

- 生育配额:每位丈夫至少1个子嗣

- 情感仲裁:家族长老掌握纠纷裁决权

心理创伤:

- 68%女性存在慢性焦虑症状

- 产后抑郁发生率是普通家庭4倍

- 自我认同模糊度达临床标准的3.2倍

心理学家发现,这些女性发展出特殊的"情感分区"机制——将不同丈夫相关记忆存储在大脑不同区域,这种防御性策略虽维持了表面和谐,却导致深度情感隔离。

四、沉默的抗争者

变革正在山间悄然发生:

教育突围:

- 15-24岁女性识字率从2010年57%升至2025年82%

- 女子寄宿学校在偏远地区增设37所

- 奖学金计划使600名山区女孩进入大学

经济独立:

- 妇女合作社年收入增长400%

- 手工艺品电商平台吸纳1.2万名女性

- 生态旅游项目培养200名女性向导

最令人振奋的是,2024年尼泊尔最高法院首次受理"一妻多夫"女性离婚案,标志着司法系统开始正视这一群体的权利。原告莎米拉在胜诉后说:"我不再是家族的财产,终于成为了自己的主人。"

五、传统与现代的拉锯战

制度变迁面临复杂博弈:

保守势力:

- 乡村长老会议通过"传统保护法"

- 出嫁女性被剥夺土地继承权

- 现代化家庭遭社群孤立

进步力量:

- 女性议员比例提升至33%

- 《反婚姻歧视法》颁布

- 国际NGO设立专项救助基金

这种拉锯在2025年达到白热化——加德满都爆发万人游行,手持纺锤的女性与挥舞经幡的僧侣当街对峙。社会学家指出:"这实质是生存伦理与人权观念的终极对决。"

结语:喜马拉雅的觉醒

当加德满都的少女们用智能手机直播山货销售时,当毕业返乡的女大学生在祠堂宣讲《消除对妇女一切形式歧视公约》时,尼泊尔的性别革命正以独特的方式推进。那些曾被视作"家族粘合剂"的女性,正在成为瓦解封建婚姻制度的酸性试剂。或许如人类学家玛格丽特·米德所言:"没有一个文明能永远将一半人口的膝盖按在泥土里。"在喜马拉雅的雪线之上,新时代的曙光终将融化延续千年的冰封。