英记楼:一座粤菜酒楼承载的青岛百年城市记忆,从康有为最后一宴到鸭尾酥非遗传承,见证南味北渐的饮食文化漂流史。

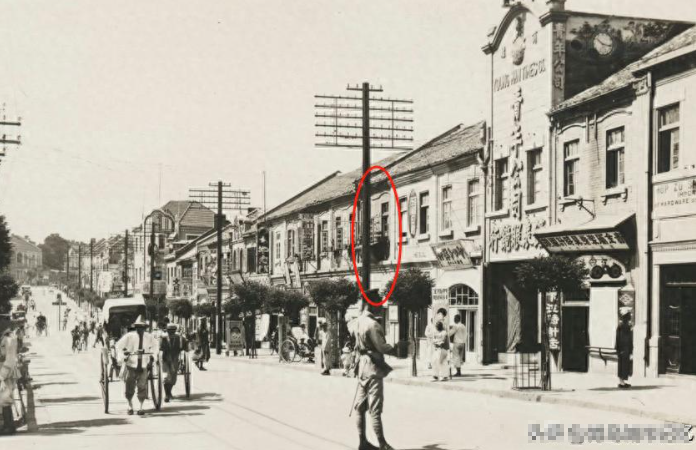

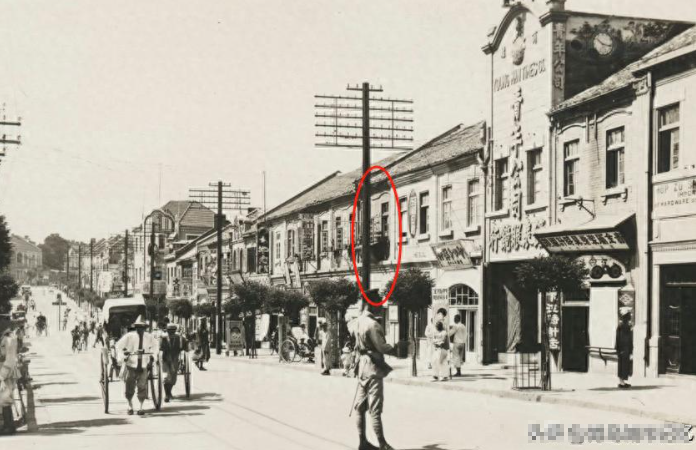

1917年的青岛中山路170号,一家挂着"英记大酒楼"招牌的粤菜馆悄然开业。谁曾想,这个来自岭南的味觉符号,不仅成为青岛餐饮史上最顶级的粤菜殿堂,更在百年沉浮中见证了这座城市的沧桑巨变。从德占时期的异域风情,到民国年间的商贾云集,再到新中国成立后的公私合营,英记楼的命运轨迹恰如青岛城市发展的一面棱镜。

一、南味北渐:岭南厨艺的青岛登陆

英记楼的诞生,是近代中国人口迁徙与饮食文化传播的生动注脚:

创始人考据:

- 广东潮汕籍商人郑英杰联合五位粤籍同乡创办

- 初始资本8000银元,相当于当时200两黄金

- 主厨团队18人全部来自广州泮塘酒家

风味革新:

- 首创"南料北烹"技法,如用崂山泉水炖煮佛跳墙

- 改良粤式茶点适应北方口味,减糖30%

- 本地海鲜粤式烹制,开创"胶东粤菜"流派

这种创新使英记楼迅速成为在青岛的粤籍商人、外国使节及本地精英的社交中心。1923年《胶澳商报》记载:"每至华灯初上,英记楼前马车络绎,粤语与德语交响,俨然小岭南。"

二、康有为的最后一宴:历史悬案与品牌传奇

1927年3月29日的那顿晚餐,成为英记楼历史上最富戏剧性的注脚:

事件还原:

- 康有为携三位弟子于雅座"听涛轩"用餐

- 菜单:蚝油鲜鲍、龙虎斗、荷叶蒸饭

- 餐后突发腹痛,三日后于天游园逝世

谜团解析:

- 日本下毒说:基于康反日立场,但无实证

- 食物中毒说:当日其他食客无异常

- 最新研究:或为自身尿毒症急性发作

这场意外却使英记楼名声大噪。1930年代,文人墨客常专程来坐"有为席",酒楼顺势推出"南海先生套餐",包含当日康氏所点菜品,成为最具话题性的文化餐饮IP。

三、厨艺传承:从鸭尾酥到生活林

英记楼的技艺血脉在青岛延续百年:

招牌技艺:

- 鸭尾酥:32层酥皮包玫瑰豆沙,形似鸭尾

- 蜜汁叉烧:用崂山百花蜜替代麦芽糖

- 沙河粉:即磨即蒸,配本地蛤蜊爆炒

传承谱系:

- 1935年学徒姜焕斗创"生活林"糕点厂

- 1952年并入青岛饮食公司保留核心配方

- 2020年鸭尾酥制作技艺列入非遗名录

在青岛老饕口中,"生活林的酥,英记楼的魂"至今仍是味觉评判的至高标准。第三代传承人郑美玉仍坚持每周三亲手制作一批传统鸭尾酥,以续岭南风味在胶东的香火。

四、时代浪潮中的沉浮

英记楼的经营变迁映射社会变革:

1949年前:

- 日占时期更名"大和楼",1945年恢复

- 1948年设俄语菜单应对白俄移民潮

公私合营期:

- 1956年并入广州食堂,保留4位老师傅

- 1966年改名"红星粤菜部",停售茶点

改革开放后:

- 1984年原址拆迁,牌匾入藏市博物馆

- 1998年后人尝试复业未果

- 2017年百年纪念展引发怀旧热潮

如今中山路170号已变为时尚咖啡馆,唯余墙上的历史照片提醒着过往。但每逢周末,仍有老青岛人带着孙辈来此,讲述记忆中的叉烧香气与粤剧唱腔。

五、滋味里的城市记忆

英记楼的遗产远超餐饮范畴:

建筑印记:

- 岭南骑楼与德式拱窗的混搭风格

- 内部"天井回廊"布局现存于啤酒博物馆

文化影响:

- 促成青岛最早的跨地域餐饮协会

- 培养首批本地海鲜粤式烹饪人才

- 开创"餐饮+戏曲"的夜间经济模式

在青岛大学城市文化研究教授李默看来:"英记楼是近代青岛作为移民城市的味觉见证,它的兴衰史就是一部浓缩的青岛城市发展史。"

结语:消失的楼宇,不灭的滋味

站在劈柴院旧址前,当年英记楼的红漆招牌早已湮没在历史尘埃中。但当我们咬开生活林糕点厂那枚传承百年的鸭尾酥,当青岛老饕们仍能精准复述"蜜汁吊烧"的火候秘诀,当城市档案里保存着1927年的手写菜单——英记楼就从未真正消失。它化作青岛饮食文化的基因片段,提醒着人们:一座城市的记忆,往往最顽固地保存在舌尖之上。正如最后一位老师傅临终所言:"楼会倒,但手艺传下去,味道就永远活着。"