“技术为笔,艺术为墨,吉动以创新融合重塑数字创意未来。”

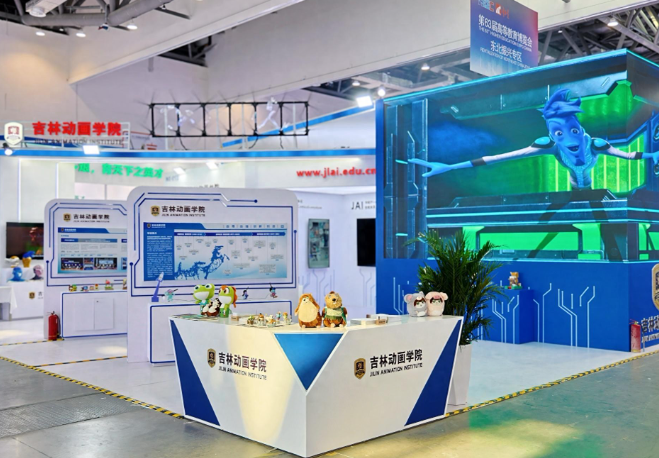

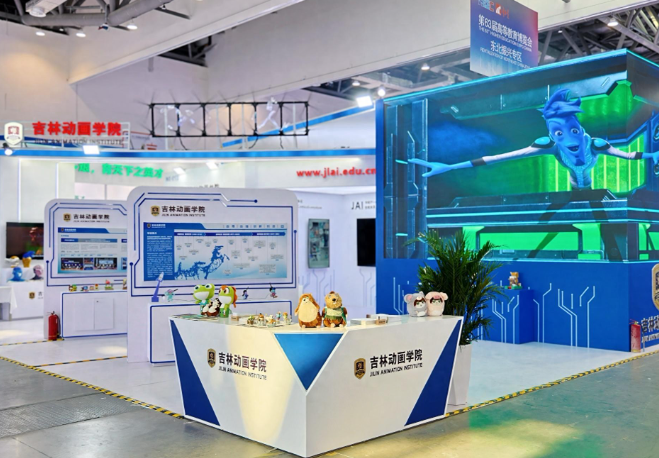

在2025年高等教育博览会的聚光灯下,吉林动画学院的展区前始终排着蜿蜒的长队。观众们戴着VR设备发出惊叹,与赛博朋克风格的虚拟角色击掌合影,指尖划过裸眼3D呈现的《青蛙王国》场景——这一幕生动诠释着数字创意产业正在发生的范式革命。当高等教育机构不再满足于知识传授,而是成为文化创新的策源地时,"技术+艺术"的化学反应正在重构产教融合的底层逻辑。

一、破壁者:从课堂实验室到产业前沿的范式跃迁

吉林动画学院此次展示的《疯狂电脑城》IP矩阵,堪称数字时代的教育创新标本。这个诞生于学生课程作业的赛博朋克世界观,经过"创作-技术-市场"的三次迭代,已发展为包含动画电影、实体衍生品、沉浸式游戏的完整生态系统。其核心突破在于构建了"创作即生产"的教学闭环——学生在校期间就能参与真实项目全流程,从角色原画设计到Unity引擎实现,从动作捕捉到衍生品3D打印,每个教学环节都对应产业需求。

这种模式打破了传统艺术教育的"作坊式"培养局限。当其他院校还在讨论素描基础课时,吉动学生已在学习如何用Blender制作符合工业标准的数字资产包。数据显示,该校动画专业毕业生参与《青蛙王国4》项目时,人均掌握3项以上专业技术认证,这种"毕业即行业熟手"的竞争力,正是产教深度耦合的最佳注脚。

二、技术工具箱:艺术表达的颠覆性赋能

展区中央的RFID智能展柜揭示了技术赋能的深层逻辑。观众拿起《山海》系列雕塑时,柜面屏幕即刻播放创作过程的数字孪生影像——这种实体与虚拟的无缝衔接,展现了物联网技术与文化产品的有机融合。更值得关注的是其背后的教学革新:在吉动的"数字雕塑"课程中,学生既要学习传统泥塑技法,又需掌握三维扫描和参数化建模,最终作品必须同时具备艺术审美价值与技术落地可能。

VR互动区的设计更彰显技术对创作维度的拓展。通过自主研发的"元力引擎",参观者能实时修改虚拟场景的光影参数,这种"所见即所得"的创作体验,将以往需要数月才能完成的动画测试压缩到几分钟。这种技术民主化趋势,正在消解艺术创作的技术门槛,让创意得以更自由地流动。

三、产业链重构:从IP孵化到商业变现的闭环实验

衍生品陈列柜里,一组《疯狂电脑城》主题的模块化键盘引发行业关注。这些看似普通的键帽实则暗藏玄机——每个按键都内嵌NFC芯片,触碰即可唤醒对应角色的AR形象。这种"硬件+内容+服务"的产品思维,体现了吉动"学研产"模式的市场化深度。该校创新创业学院的数据显示,2024年学生主导的IP授权项目同比增长210%,其中30%已实现规模化生产。

这种成功源于独特的"三螺旋"培养体系:学术导师把控艺术品质,企业工程师负责技术落地,市场顾问指导商业转化。例如《青蛙王国》手游开发过程中,游戏设计专业学生与计算机学院组成联合攻坚组,在解决3D模型轻量化难题的同时,还创新出"分段式剧情付费"商业模式。这种跨界协作不仅培育出复合型人才,更催生出具备市场竞争力的文化科技产品。

四、未来坐标:数字创意教育的全球视野

当吉动师生与日本著名制作公司签署《山海》IP联合开发协议时,其"开放式国际化"战略显现成效。这种跨越国界的产学研合作,正在改写中国文化输出的路径。通过建立国际联合实验室,该校引入好莱坞动态捕捉系统,同时输出自主研发的"国风角色生成算法",在技术博弈中实现文化对话。

值得深思的是,吉动模式的成功要素并非简单叠加技术和艺术课程,而是构建了"文化价值-技术创新-市场需求"的协同演化机制。当其他院校还在争论"艺术该不该商业化"时,吉动已用实践证明:真正的创意教育应该培养既能守护文化根脉,又能玩转技术魔方的"文艺复兴式人才"。

在这个数字原住民崛起的时代,吉林动画学院的探索或许预示了艺术教育的未来形态——它既是守护创意的象牙塔,更是驱动产业创新的引擎。当《疯狂电脑城》的虚拟角色跨越次元与观众击掌时,我们看到的不仅是技术奇观,更是一个关于教育如何重塑文化产业价值链的生动答案。这种"技术为笔,艺术为墨"的融合实践,正在为中国文化软实力的提升书写新的注脚。