巨子生物可复美胶原蛋白争议暴露行业标准缺失困局,折射生物科技化妆品在创新与规范间的深层博弈。

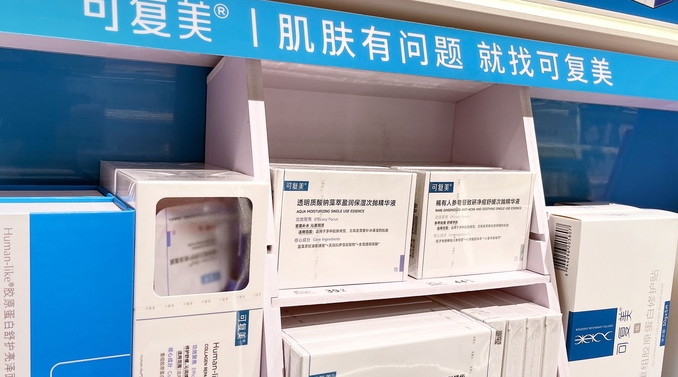

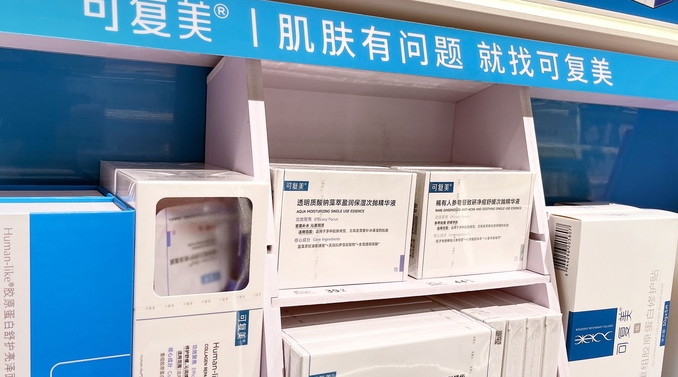

巨子生物旗下可复美品牌因"重组胶原蛋白含量"问题陷入舆论漩涡,这场看似专业的技术争议,实则折射出中国化妆品行业在创新原料应用、标准制定与商业诚信之间的深层矛盾。当新兴生物科技遭遇滞后的行业规范,当营销话术碰撞科学实证,这场辩论早已超越单一品牌,直指整个功能性化妆品行业的监管盲区与发展困境。

标准缺失的行业困局

争议的核心症结在于重组胶原蛋白检测标准的空白。目前我国尚未建立针对化妆品中重组胶原蛋白含量的国家标准或行业标准,这种监管滞后导致企业自说自话、各执一词的局面。巨子生物采用医药行业标准《YY/T 1947-2025》作为检测依据,而质疑方则使用HPLC氨基酸分析法,两种方法在缺乏统一验证程序的情况下,自然产生悬殊的检测结果。

广东省化妆品科学技术研究会李锦聪指出,这种标准缺失造成的混乱在创新原料应用中并不罕见。以"玫瑰花提取物"为例,1克玫瑰花制成1吨"玫瑰花水"后仍可以提取物名义标注,这种"概念性添加"已成为行业潜规则。重组胶原蛋白作为新兴生物活性成分,其定义边界、检测方法、功效宣称都缺乏明确规范,为商业宣传与科学事实之间的脱节埋下隐患。

检测方法的技术迷宫

双方争议焦点集中在检测方法的科学性与适用性上。质疑方采用的HPLC氨基酸分析法是蛋白质研究的经典方法,但将其应用于复杂基质的美妆产品时,需要进行严格的方法学验证。巨子生物质疑检测方未进行完整的方法验证,而检测方则坚称其方法获得国际权威机构认可。

更深层的技术争议在于成分定义。质疑方指出产品未检出胶原蛋白特征氨基酸——甘氨酸,因此质疑其"重组胶原蛋白"身份的真实性。巨子生物回应称产品含有"胶原三肽",但未能解释为何特征氨基酸缺失。这种关于"何谓真正的重组胶原蛋白"的辩论,反映出生物技术化妆品在分子层面上面临的认知鸿沟。

商业宣传的灰色地带

争议背后是化妆品行业长期存在的"概念营销"问题。巨子生物宣传的"Mini小分子型重组胶原蛋白"、"功能性蛋白"等术语,在缺乏明确定义和量化标准的情况下,极易造成消费者误解。检测方质疑的"217道尔顿分子量仅对应二肽,无法形成胶原蛋白结构",直指企业可能存在的科技包装行为。

更值得关注的是含量标注的合规性质疑。根据《化妆品标签管理办法》,超过0.1%的成分需明确标注,而检测方称实际含量不足宣称的万分之二。如果属实,这种差异不仅涉及虚假宣传,更可能触碰法规红线。巨子生物虽公布自检结果反驳,但未完全回应关于检测方法与成分定义的核心质疑。

行业发展的必经之痛

这场争议恰逢国家药监局2025年启动化妆品重组胶原蛋白行业标准制定工作,反映出新兴技术产业化过程中的典型困境。创新原料从实验室到商业化,必然经历标准缺失、认知混乱到规范确立的过程。日本透明质酸、欧美多肽类成分都曾走过类似路径。

巨子生物作为参与标准制定的企业,其产品争议具有行业代表性意义。标准制定需要平衡技术创新与消费者保护,既要避免过度监管扼杀创新,也要防止标准被企业绑架沦为营销工具。此次事件或将成为推动行业建立更科学、透明标准体系的契机。

消费者权益的终极拷问

抛开技术争议,事件本质是关于消费者知情权的保障。当专业门槛阻碍普通消费者辨别真伪时,监管部门需要建立更完善的原料备案、功效宣称和检测标准体系。第三方检测机构的独立监督、学术界的理性讨论、媒体的客观报道,都是构建健康产业生态的必要环节。

这场争议不应以简单的"谁对谁错"收场,而应推动行业思考:如何在科技创新与商业诚信间找到平衡?如何建立让消费者看得懂、信得过的功效宣称体系?答案或许在于建立开放、透明的标准制定机制,让科学技术真正服务于产品质量,而非沦为营销话术的装饰。