"伽玛刀之王"大医集团三度冲击IPO,高瓴资本临阵撤退暴露商业化困境,技术优势难掩盈利难题。

当大医集团第三次向资本市场发起冲击时,高瓴资本却在上市前夜突然转让股份套现5000万元,这个戏剧性插曲让本就不平坦的上市之路更添迷雾。作为中国伽玛放射外科设备市场占有率高达75.8%的隐形冠军,大医集团在技术实力与商业变现之间正面临关键抉择。这家由核物理专家刘海峰家族掌控的企业,其IPO历程犹如一部医疗科技行业的微观史诗,折射出中国高端医疗设备突围的艰辛与希望。

一、技术王者的商业化困境

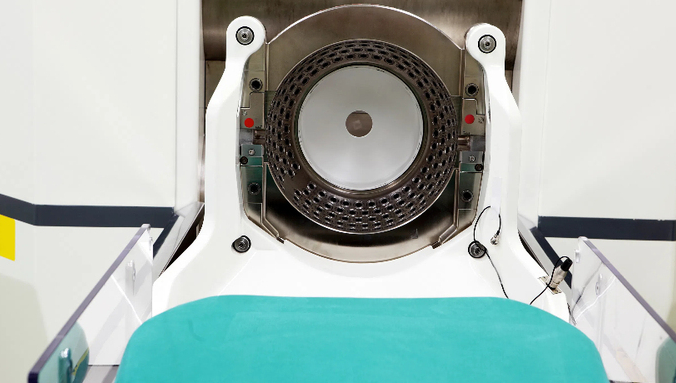

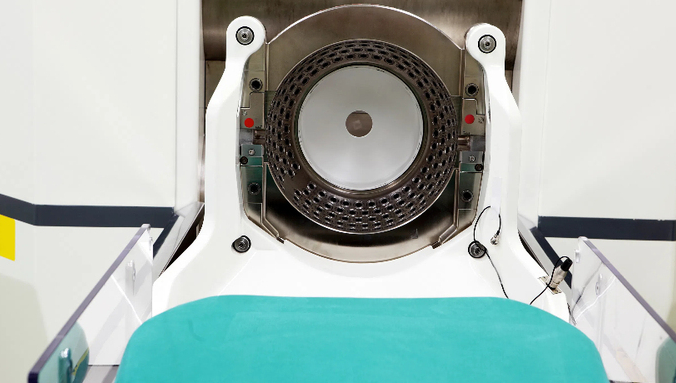

大医集团的科技底色毋庸置疑。创始人刘海峰作为中国第一座核电站反应堆芯安全监测系统负责人,将核技术转化应用于医疗领域,打造出全球首个实时影像引导伽玛放射外科系统CybeRay。这款获得美国FDA和中国NMPA双重认证的创新产品,以及另一款突破性医疗器械TaiChiRT Pro,共同构成了大医集团的技术护城河。但耀眼的技术光环下,商业化能力却成为短板——2024年2.64亿元的营收规模,与51.35亿元的高估值形成鲜明反差。

细分市场的数据更显残酷。虽然大医集团在中国伽玛刀市场占据75.8%的绝对份额,但整个伽玛放射外科设备市场规模仅占放射治疗设备的15%,而其在放射治疗全品类设备的市占率仅为4.7%。这种"细分市场称王,大赛道陪跑"的处境,暴露出产品线单一的致命弱点。对比国际巨头瓦里安医疗(已被西门子收购)2023年39亿美元的营收,大医集团的产业化之路才刚刚起步。

二、高瓴撤退的资本信号

高瓴资本在IPO前夕的撤退行为值得玩味。作为长期押注医疗健康赛道的顶级投资机构,高瓴此次"临阵脱逃"并非无迹可寻。招股书显示,大医集团2024年亏损扩大至9457万元,年末现金储备从3.34亿元锐减至1.26亿元,现金流压力显而易见。更关键的是,核心产品CybeRay的研发投入占比持续高达37%以上,但商业化进展缓慢,这种"研发黑洞"特征可能触发了投资机构的止损机制。

从估值角度看,大医集团最后一轮融资估值已达51.35亿元,对应2024年营收的PS(市销率)高达19.4倍,远超港股医疗设备公司平均6-8倍的水平。高瓴以接近最后一轮估值的价格退出,既是对上市后估值空间的保守预判,也反映出一级市场估值泡沫的挤压。这种"Pre-IPO套现"的操作,在港股流动性持续低迷的背景下,实为明智的风险管控。

三、家族企业的创新悖论

刘海峰家族的绝对控股是一把双刃剑。招股书显示,公司核心管理层几乎全部由家族成员担任——女儿刘怡辰任副董事长兼资本运营总裁,女婿昝鹏任首席产品官,妹夫王斌也在关键岗位。这种家族式治理在创业初期能确保决策效率和技术路线的稳定性,但当企业进入产业化扩张阶段,可能成为吸引高端人才和建立现代企业制度的障碍。

研发投入的结构性问题尤为突出。2024年1.13亿元的研发费用中,37.2%集中于已上市产品CybeRay的适应症扩展,而非开拓新的技术领域。对比国际同行,瓦里安医疗每年研发投入超4亿美元,重点布局人工智能放疗系统和质子治疗等前沿方向。大医集团这种"守成式创新",在医疗技术快速迭代的今天,可能逐渐丧失先发优势。

四、国产替代的机遇与陷阱

中国放疗设备市场正在经历深刻的国产替代浪潮。根据弗若斯特沙利文数据,2023年中国放疗设备市场规模达45亿元,但进口品牌仍占据70%以上份额。政策层面,《"十四五"医疗装备产业发展规划》明确提出重点攻关精准放疗设备,为大医集团这样的本土创新者提供了历史机遇。

但替代路径充满挑战。三级医院更倾向采购进口一体化解决方案,而大医集团的产品目前主要覆盖二级医院市场。其招股书披露的销售网络扩展计划,正是试图突破这一天花板。然而,国际巨头通过"设备+软件+服务"的捆绑销售模式构建的壁垒,绝非单纯技术突破就能瓦解。大医集团计划投入的数字化运营系统CyberViewX,可视为向整体解决方案转型的关键一步。

五、港股IPO的生死时速

选择港股而非科创板上市,凸显出大医集团的资金饥渴。相较于A股对盈利要求的严格,港股允许未盈利生物科技公司上市的制度,更适合尚处亏损的大医集团。但港股流动性不足的现状,可能使上市后的估值面临严峻考验。公司计划将募资额的40%用于产品研发,这一比例显示其仍坚持技术驱动路线,但资本市场更期待看到商业化能力的实质性提升。

从长远看,大医集团的真正价值或许在于其全球布局。CybeRay和TaiChiRT Pro均已获得美国FDA批准,这在中国医疗设备企业中实属罕见。若能借助上市资金打通欧美高端市场,将为中国医疗设备出海树立新范式。但在那之前,如何平衡研发投入与盈利预期,协调家族控制与现代化治理,化解技术优势与商业滞后的矛盾,将是刘海峰家族必须面对的"放疗级"难题。