香港借"先用后付"机制破解科创转化瓶颈,需构建产学研协同的创新生态体系。

在全球科技创新竞争白热化的今天,香港正面临从科研投入向产业价值转化的关键跃迁。立法会议员周文港提出的"先用后付"模式建议,不仅是对内地成功经验的借鉴,更是破解香港科创转化困境的一把钥匙。这一机制的深层价值在于重构了产学研之间的信任关系与风险分担机制,但其有效实施需要香港在制度创新、金融配套、评估体系等方面进行系统性改革。

一、科技成果转化的香港困局

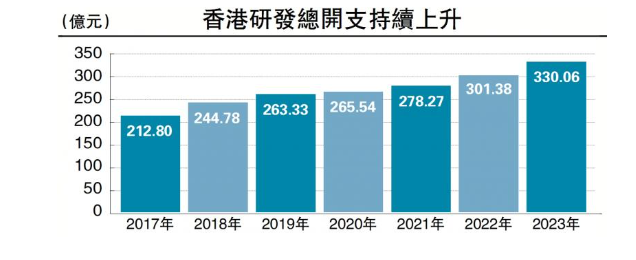

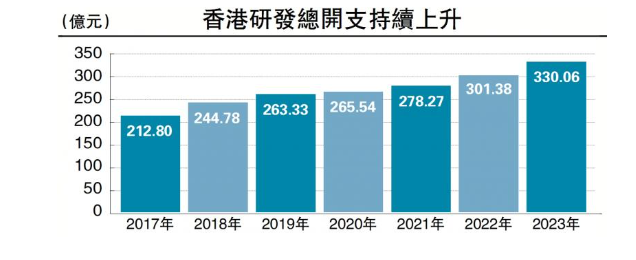

香港研发总开支虽持续增长至2024年的305亿港元,但科技成果转化率长期低于5%,远逊于新加坡的15%和深圳的22%。这种"高投入低转化"的现状暴露三大结构性矛盾:

- 风险规避文化:高校技术转移办公室普遍要求企业预付高额授权费,中小微企业难以承担;

- 评估体系缺失:香港缺乏权威的知识产权估值机构,技术交易存在严重信息不对称;

- 激励不足:大学教师参与科技成果转化不计入晋升评价,兼职创业限制严苛。

二、"先用后付"的内地启示

浙江试点经验显示,该模式能显著降低企业试错成本:

- 技术转化周期缩短40%

- 中小企业参与度提升3倍

- 高校专利利用率从8%增至32%

但同时也暴露出权属纠纷增加、后续付费执行难等问题。这些教训提示香港需建立配套保障机制。

三、制度创新的四维突破

- 上游改革:建议将政府科研经费的20%设为"转化专项",并允许教授保留70%的专利收益(现行仅50%),参考MIT的"五五分成"模式;

- 中游衔接:成立"香港技术转移联盟",整合5所UGC资助大学的技术转移办公室资源;

- 下游保障:设立10亿港元的风险补偿基金,覆盖"先用后付"可能的违约损失;

- 评估体系:引进国际通行的"技术就绪水平(TRL)"评估标准,建立九级技术成熟度评价体系。

四、金融创新的关键作用

香港可发挥国际金融中心优势,构建知识产权金融生态:

- 短期:推动商业银行开发"专利质押贷款"产品,允许以未来收益权作为担保;

- 中期:在香港科学园设立技术评估中心,培养50名认证技术评估师;

- 长期:筹设"粤港澳大湾区知识产权交易所",参考芝加哥IPXI的专利许可权证券化模式。

五、人才培养的跨界融合

香港高等教育需要突破学科壁垒:

- 在港大、港科大等院校设立"技术商业化"硕士课程,年培养200名复合型人才;

- 与深创投、淡马锡合作建立实习基地,强化商业实操能力;

- 设立"技术转移师"专业认证,建立职业发展通道。

六、区域协同的杠杆效应

香港应把握大湾区机遇:

- 与前海共建"深港技术转移示范区",试点跨境"先用后付";

- 对接广东14个国家级高新区,构建技术交易"绿色通道";

- 利用香港仲裁中心优势,建立技术合同争议快速处理机制。

结语:从制度创新到生态重构

"先用后付"绝非简单的付费模式调整,而是科技创新范式的根本转变。香港需要以该机制为切入点,打通从实验室到生产线的"死亡之谷"。当高校不再视技术为"待价而沽的商品",企业不再视专利为"遥不可及的圣杯",香港才能真正释放其国际创科中心的潜力。这既需要政府的制度供给,也需要市场的积极响应,更需要产学研各方的理念革新。在知识经济时代,最大的浪费不是金钱的消耗,而是智慧的闲置。香港的科创未来,正系于今日的改革勇气。