歌手叶晓粤紧急辟谣陈奕迅"被去世"传言,揭露网络谣言产业链与公众人物隐私权的持久博弈。

5月19日凌晨,一则"陈奕迅去世"的消息在中文互联网上掀起轩然大波。这场风波的平息过程,折射出数字时代名人健康信息传播的特殊困境。歌手叶晓粤通过个人微博紧急辟谣,证实这只是又一起恶意造谣事件,而陈奕迅本人目前正在新冠肺炎康复期静养。这场闹剧背后,是网络谣言产业链与公众人物隐私权之间的持久博弈。

谣言溯源:恶意营销号的"死亡游戏"

经查证,这则谣言最早源自名为"台山TV"的自媒体账号5月16日发布的视频。该视频使用陈奕迅旧照片拼接而成,没有任何实质依据。值得注意的是,这个账号有着发布虚假名人讣告的前科,曾编造过"成龙去世"等类似谣言。这种操作手法已成为部分营销号的流量密码——通过制造耸人听闻的假消息获取点击,再通过广告分成牟利。

在信息过载的时代,死亡尤其是名人死亡这类爆炸性消息具有天然的传播势能。造谣者深谙此道,故意选择在陈奕迅确诊新冠肺炎这个敏感时间节点发布假消息,增加信息的"可信度"。这种恶意消费名人健康危机的行为,暴露了网络内容生态中最为阴暗的一面。

辟谣机制:粉丝社群的自净能力

面对突如其来的谣言,陈奕迅粉丝群体展现出了高效的自组织能力。官方歌迷会第一时间发布声明澄清,各大粉丝社群联动举报不实信息,认证大V集体发声辟谣。这种粉丝自发形成的"危机公关"机制,在当代偶像文化中已成为抵御谣言的重要防线。

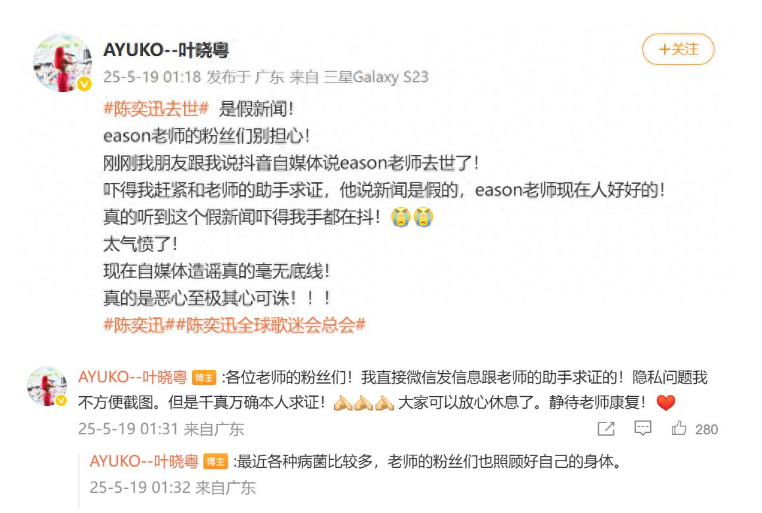

作为陈奕迅在《中国新歌声》中指导过的学员,歌手叶晓粤的辟谣尤为关键。她通过直接联系陈奕迅助手获得一手信息,以"圈内人"身份进行权威否认。这种社交关系链带来的可信度,正是打破谣言传播链最需要的"信任锚点"。叶晓粤凌晨时分的快速反应,避免了谣言在次日早高峰的进一步发酵。

健康困境:公众人物的医疗隐私权

这起谣言事件的大背景,是陈奕迅团队5月15日发布的新冠确诊公告。因健康原因,原定高雄的三场演唱会不得不延期举行。陈奕迅本人也在社交平台发文致歉,承诺将遵照医嘱休养。这种对健康状况的适度披露,本是艺人对粉丝负责任的体现,却不幸成为造谣者利用的素材。

在社交媒体时代,公众人物的健康状况往往陷入两难境地:过度披露可能被恶意利用,完全不公开又可能引发更多猜测。如何在满足公众知情权与保护医疗隐私之间找到平衡,成为名人团队必须面对的传播学课题。陈奕迅团队此次选择有限度公开信息的做法值得肯定,但谣言事件也表明,即使是这样克制的沟通策略,仍可能被别有用心者扭曲利用。

法律困境:网络谣言的治理难题

"台山TV"这类账号屡次编造名人死讯却仍能继续运营,反映出当前网络谣言治理的困境。虽然我国《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法规都对网络谣言有明确规制,但在实际操作中仍存在发现难、取证难、追责难等问题。特别是对于跨地区运营的自媒体,属地管理原则更增加了监管难度。

从技术角度看,平台方可以通过建立名人"健康信息"关键词预警系统、完善谣言举报快速响应机制等方式提升治理效率。但根本解决之道,还需要完善法律法规,建立自媒体黑名单制度,对屡次造谣者实施联合惩戒。同时,提高网民的媒介素养,培养"让信息飞一会儿"的审慎态度,也是遏制谣言传播的社会基础工程。

心理剖析:集体焦虑的投射机制

名人"被死亡"谣言周期性爆发的现象,某种程度上是集体心理焦虑的投射。在疫情反复、社会变革加速的当下,公众对健康、生命等议题格外敏感。当陈奕迅这样的"时代之声"确诊新冠,本就容易引发广泛关切。造谣者抓住这种心理,通过制造极端信息刺激公众情绪,获取传播红利。

从心理学角度看,这类谣言之所以能引发短暂恐慌,是因为它们触动了人们内心对失去的深层恐惧。当象征着某个时代记忆的公众人物"被死亡"时,受众会产生一种自我历史被截断的错觉。这种情感机制,使得即使是最荒诞的死亡谣言,也能在特定情境下获得传播市场。

行业反思:娱乐信息的伦理边界

娱乐新闻作为大众文化消费的重要组成部分,本应遵循基本的新闻伦理准则。但现实中,部分自媒体为追求流量,不断突破信息真实的底线。从捏造明星恋情到虚构名人死讯,娱乐信息的伦理边界被持续侵蚀。

这起事件提醒我们:娱乐报道同样需要坚守专业主义。媒体平台应当建立娱乐信息的交叉核实机制,对未经证实的消息标注风险提示;行业协会可以制定娱乐新闻采编规范,明确"死亡消息"等敏感信息的核实标准;受众则应培养对娱乐信息的批判性思维,不盲目转发未经证实的内容。

随着陈奕迅康复进度的推进,这场风波终将平息。但它留下的思考不应就此消失——在人人都有麦克风的时代,如何构建更健康的信息生态,让公众人物不必为基本隐私权提心吊胆,让受众不必在信息洪流中真假难辨,这需要平台、创作者、受众和监管者的共同智慧。或许,当我们学会对生命保持最基本的敬畏时,名人"被死亡"的荒诞剧才会真正谢幕。