"都市减速带:石景山用工业遗产与消费理性重构北京生活哲学,成为佛系青年的精神自留地。"

工业遗产的时空折叠

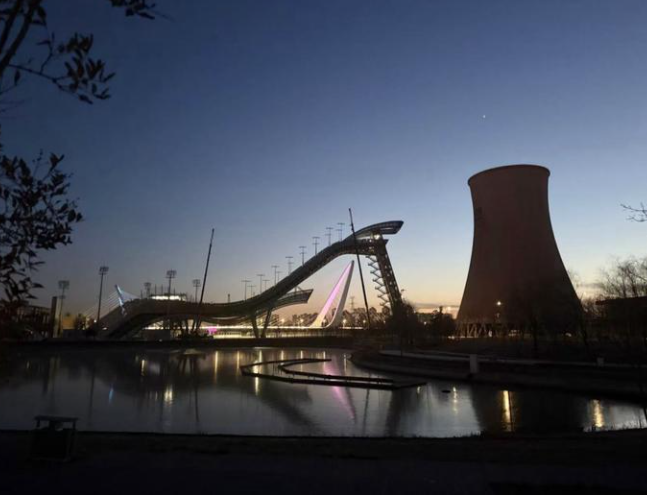

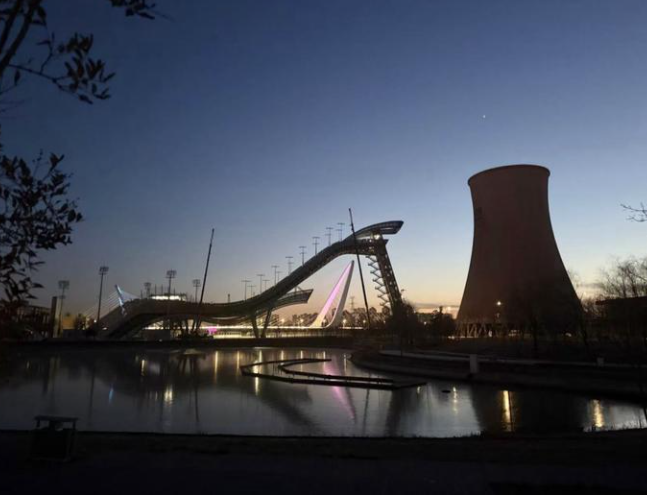

石景山的独特气质源于首钢搬迁留下的时空褶皱。这座曾经的"钢铁之城"在产业更迭中意外保留了上世纪的生活节奏——老厂区改造的冬奥场馆与50年代筒子楼比邻而居,山姆会员店的冷链货车与骑着二八杠的老工人并行在宽阔的马路上。这种时空叠印创造了一种奇妙的"减速效应":当朝阳区的白领在SKP抢购限量款时,石景山的年轻人正用首钢自产的"钢铁文创"搪瓷缸喝着9.9元的美式。城市规划学者发现,该区域的空间利用率仅为海淀的1/3,这种"留白"恰好成为对抗都市焦虑的缓冲带。

消费主义的祛魅实验

"胖永辉现象"折射出石景山特殊的消费伦理。当这家被胖东来改造的超市单日创下20万客流时,在地居民却保持着惊人的消费理性——超市数据显示,客单价始终维持在83元,远低于朝阳大悦城的216元。这种克制源于首钢时代遗留的集体主义消费记忆:老工人至今记得厂区福利社"三分钱冰棍"的定价,新一代则发展出"野生探店"的消费方式——他们拒绝为网红店排队,却愿意为法海寺炸糕起早。这种"反精致主义"正在形成新的消费范式,某连锁品牌在石景山的坪效比朝阳区低40%,却拥有高出3倍的复购率。

居住政治的微观革命

橙子们的"老破小选择"是一场静默的空间抗争。石景山1958年建成的筒子楼里,30㎡户型近三年成交占比从12%飙升至34%,买家清一色是30岁左右的单身女性。这些每平米3.5万的"工业古董"(仅为海淀同年代房子的1/2价格),通过"地铁+低总价+城六区"的三元组合,实现了北漂的"软着陆"。建筑改造师发现,这些老房子正在发生有趣变异:原本用于堆放煤块的半地下室被改造成共享工作室,公共厨房成了邻里社交节点,形成独特的"筒子楼社群经济"。

在地性的温柔抵抗

老山咖啡馆的"中式意大利面"隐喻着石景山的文化韧性。店主吴波坚持12年的现烤饼干和香肠配意面,本质是工业区饮食传统的当代转译——正如首钢食堂当年为适应北方工人口味改良的"钢铁汉堡"。这种"土洋结合"的美学渗透在各个角落:首钢大桥骑行族会顺路去"幸福蛋糕坊"买6元的老式奶油卷,穿着lululemon的年轻人熟练地在露天市场砍价。人类学者指出,这种混杂性形成了特殊的文化抗体,使在地居民既享受山姆的全球供应链,又免疫于消费主义的身份焦虑。

慢速都市的生成逻辑

石景山的"养老福地"属性实则是精密计算的结果。城市规划数据揭示:该区56万人口享有11.7㎡/人绿地面积(海淀为8.2㎡),早晚高峰拥堵指数1.48(全市平均2.17),噪音污染水平仅为国贸的1/3。这种宜居性来自工业遗产的转化红利——首钢搬迁留出的8.63平方公里土地,严格限制商业开发,转而植入文化设施与公共空间。更关键的是人口结构的"逆淘汰":随着学区房热潮退去,留下的多是"拒绝内卷"的年轻家庭与养老群体,他们共同维系着特殊的社区契约。

这座被戏称为"北京编外县城"的城区,正在书写都市生活的新脚本。当五道口的家长为奥数班焦头烂额时,石景山的父母带着孩子在首钢大跳台下玩滑板;当朝阳区的网红在咖啡馆摆拍时,老山咖啡馆的常客正用搪瓷缸分食一根香肠。这种"不争气"背后,实则是经过深思熟虑的生活选择——用空间换时间,以物质减法换取精神盈余。或许正如那位匿名网友的留言:"别宣传石景山"的潜台词是:让我们安静地证明,在超级城市里,人还可以这样活着。