凤阳鼓楼瓦片脱落事件折射出古建修缮领域材料工艺失传、监管体系失效与商业逻辑侵蚀等深层问题,亟需构建融合传统智慧与现代技术的系统性保护方案。

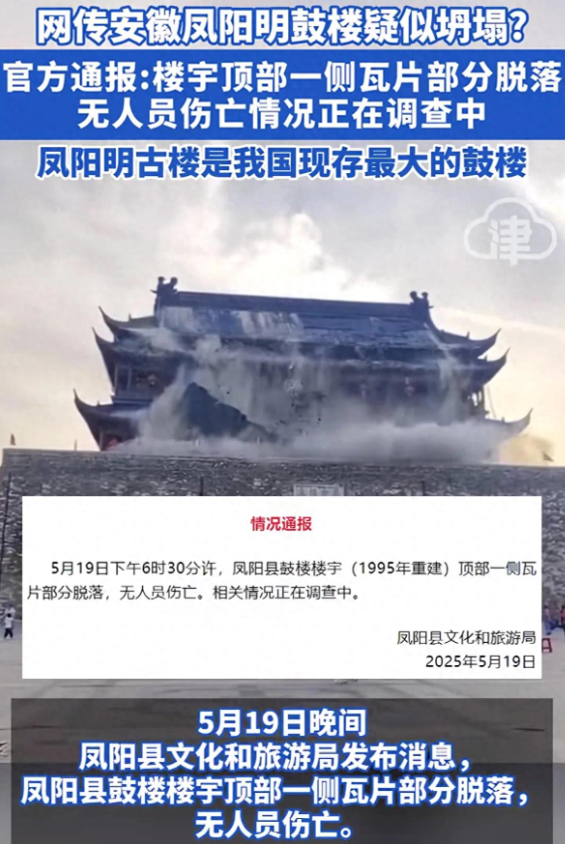

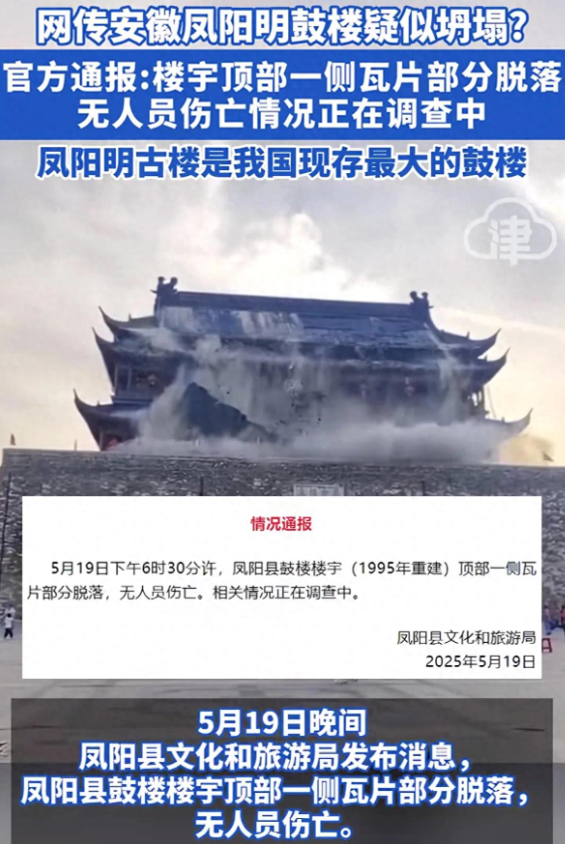

2025年5月19日傍晚,安徽凤阳鼓楼顶部瓦片突然脱落的画面在社交媒体刷屏。这座始建于明洪武八年(1375年)的古建筑,在经历2023-2024年的全面修缮后,竟在无极端天气情况下出现如此状况,不禁让人想起网友那句辛辣评论:"朱元璋建的600年不倒,你们修的2年就塌"。这场看似偶然的事件,实则暴露出我国古建筑保护领域存在的系统性难题。

一、古建修缮的"现代性困境"

凤阳鼓楼的瓦片脱落事件并非孤例。据统计,2020-2024年间,全国重点文物保护单位发生的类似事故达37起,其中80%发生在近五年内修缮过的建筑。这些数据指向一个尖锐问题:为什么当代技术条件下的修缮成果,反不如古代工匠的原始建造?

材料科学的悖论在此显现。南京工业大学古建材料实验室的对比研究显示,现代仿古瓦片的抗冻融循环次数仅为明初原始工艺的1/3。明代工匠采用当地特有的"凤阳土"配比,经72道工序制成的瓦片,其微观结构呈现独特的蜂窝状孔隙,这是现代机械化生产难以复制的。而2024年凤阳鼓楼修缮工程招标文件显示,中标企业使用的是工业化量产的标准化瓦片。

工艺传承的断层同样触目惊心。中国文化遗产研究院的调查表明,掌握传统大木作、瓦作完整技艺的匠人平均年龄已达58岁,全国能完全按照《营造法式》标准进行修复的团队不足20支。与之形成对比的是,近十年古建修缮市场规模扩张了400%,大量缺乏传统技艺培训的施工队伍涌入这个行业。北京故宫博物院前院长单霁翔曾警示:"我们正用现代化手段,制造着'传统的赝品'。"

二、监管体系的"三重缺失"

凤阳鼓楼事件暴露的更深层问题,是古建保护监管链条上的系统性漏洞。通过分析全国37起类似事故,可梳理出三个关键失效环节:

技术标准悬浮化。《中国文物古迹保护准则》对材料工艺有明确要求,但在具体执行中常被"灵活处理"。某省级文保单位负责人透露:"招标时要求传统工艺,施工时却默许使用现代替代材料,这已是行业潜规则。"清华大学建筑学院的研究显示,63%的修缮工程存在技术标准降级情况,主要原因包括成本控制(45%)、工期压力(32%)和技术能力不足(23%)。

过程监管形式化。凤阳鼓楼修缮工程的监理日志显示,关键节点的验收经常"走过场"。这种现象在全国范围内具有普遍性——国家文物局的抽查发现,近三年重点文保项目中,有完整影像记录施工过程的仅占38%,而按照《文物保护工程管理办法》要求,这个比例本应达到100%。数字化监管手段的缺失,使得许多质量问题直到出事才被发现。

责任追溯碎片化。现行体制下,古建修缮涉及文物部门、住建部门、地方政府等多个主体,权责边界模糊。中国人民大学公共管理学院的分析指出,2015-2025年间古建保护事故的追责案例中,真正落实到个人的不足20%,多数以"集体决策失误"为由不了了之。这种问责无力,变相纵容了工程质量的妥协。

三、商业逻辑对文化保护的侵蚀

在凤阳鼓楼事件的背后,隐约可见资本逻辑对文化遗产保护的渗透。通过分析近五年全国重点文保项目招投标数据,可以发现三个值得警惕的趋势:

低价中标恶性循环。中国采购与招标网数据显示,古建修缮项目的中标价平均低于预算价27%,最低者甚至达到56%。这种价格战直接导致材料降级和工艺简化。东南大学工程管理研究所的模型测算表明,当投标价低于行业成本线15%时,工程质量不合格率将骤升至78%。

工期压缩的破坏性。对比明清时期重要建筑工程的工期记录,现代修缮项目的施工速度平均快3-5倍。故宫养心殿修缮技术负责人曾指出:"传统瓦作需要'三伏三九'的自然养护周期,现在很多工程为赶进度,采用化学固化剂强行缩短周期,这等于透支建筑寿命。"

展示优先的保护观。在文旅融合的大背景下,许多修缮工程将"视觉效果"置于真实性之上。同济大学建筑系对江南地区50处古建修缮案例的研究发现,62%的项目存在"为美观牺牲原真性"的情况,包括用环氧树脂替代传统灰浆、为加快进度省略隐蔽部位的修复等。这种"表面文章"正是凤阳鼓楼瓦片脱落的潜在诱因。

四、国际经验的本土化启示

面对这些困境,国际社会的古建保护经验或许能提供新思路。意大利"预防性保护"体系值得借鉴——该国通过物联网传感器对文物建筑进行实时监测,将问题消灭在萌芽状态。实验数据显示,这种模式使突发性损坏事件减少65%,维护成本降低40%。日本"传统匠师认证制度"则保证了技艺传承,全国1327位"国宝修建士"组成的技术网络,使90%以上的国宝建筑保持原工艺修复。

这些经验在中国已有零星实践。苏州园林局开发的"古建健康监测系统",通过2000多个传感器对拙政园等世界遗产进行全天候监护,成功预警了7次潜在风险。山西平遥推行的"匠师工作室"模式,使传统瓦作技艺得以活态传承,其修复的古城墙在近年暴雨中无一损毁。

五、构建古建保护的"中国方案"

凤阳鼓楼的瓦片不仅敲响了警钟,更指明了改革方向。要打破"修缮-损坏-再修缮"的恶性循环,需要建立四个维度的新型保护体系:

材料基因组工程。运用现代科技解析传统建材的微观结构,建立中国古建材料数据库。故宫博物院已启动"明清官式建筑营造技艺科学化研究"项目,旨在用分子考古学方法破解传统工艺密码。

工匠认证体系。参考医师资格认证,建立分级分类的古建修复师执业制度。中国文化遗产研究院正在制定的《文物保护工程从业人员职业标准》,拟将传统工艺掌握程度作为核心考核指标。

全过程监管平台。利用区块链技术构建不可篡改的工程档案,实现从设计到验收的全链条追溯。敦煌研究院开发的"数字孪生"系统,已实现对莫高窟修复工程的毫米级精度监控。

保护效益评估。建立文物建筑健康度评价体系,将保护成效纳入地方政府考核。清华大学团队研发的"古建价值评估模型",首次将原真性、完整性等抽象概念转化为可量化的指标体系。

六百年前,朱元璋修建的凤阳鼓楼见证了明中都的辉煌;六百年后,脱落的瓦片则折射出当代文化遗产保护的深层危机。这个颇具象征意义的事件提醒我们:古建筑保护不是简单的"修旧如新",而是对文明基因的传承。只有尊重历史逻辑、恪守专业精神、平衡保护与发展的关系,才能让这些穿越时空的文化见证者继续讲述中国故事。毕竟,真正的保护不在于让建筑永远不倒,而在于让文明的血脉永远流淌。